藤井寺市指定文化財

扇面60枚に描かれた天神縁起絵で、全60場面と最も場面数の多い天神縁起絵です。

現在、扇面形式の天神縁起絵は唯一のものです。

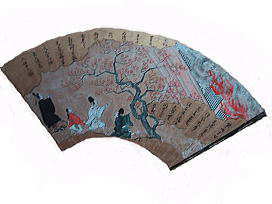

1番 道真公化現

5、6才の幼児(道真公)が菅原是善卿の邸に忽然と現れる道真公化現の場面。

道真公は5才で次のような和歌を詠まれたといいます。

うつくしや紅の色なる梅の花あこが顔にもつけたくぞある

2番 是善卿の子となる

忽然と現れた道真公は「定まれる居処もなし、父もなく母もなし。相公を親とせんと思ひ侍る。」と言い、是善卿の子となります。

3番 初めて漢詩を作る

斉衡2年(855)道真公11才のときに初めて詩を作られました。父の是善公が道真公の師島田忠臣公に命じて道真公に作らせたものです。

月夜見梅花 月夜に梅花を見る

月輝如晴雪 月の輝くは晴れたる雪の如し

梅花似照星 梅花は照れる星に似たり

可憐金鏡轉 憐れぶべし金鏡轉り

庭上玉房馨 庭上に玉房の馨れるを

4番 『顕揚大戒論』の序文を書く

貞観8年(866)天台座主・安恵の依頼によって父是善卿に代わり『顕揚大戒論』の序文を書かれました。

5番 都良香邸弓遊

貞観12年(870)、道真公が26歳のときに都良香邸において弓を射ると、百発百中の腕前であったといわれます。

道真公が学問だけでなく、文武両道であったことがわかります。

ちなみに都良香(834~879)は道真公が方略試を受けたときの試験官でした。

6番 吉祥院五十賀

寛平6年(894)、道真公が吉祥院で50才の賀を祝われました。この時、白衣の翁が願文と砂金を捧げたといいます。

7番 任大納言

寛平9年(897)、道真公は大納言、大将に任じられました。その拝賀のため清涼殿に参入される束帯姿で威儀を正された道真公(左側)です。

8番 任右大臣・家集奏覧

昌泰2年(899)、道真公は右大臣に任じられます。翌年菅家三代(祖父・清公、父・是善、道真公)の漢詩文集を醍醐天皇の求めに応じ、奏上されました。天皇は詩を作って菅家三代の文才を誉め称えました。

9番 朱雀院行幸

昌泰3年(900)、醍醐天皇は朱雀院に行かれ、宇多法皇と密議します。学識や人格ともに優れた道真公こそが政治を委ねるにふさわしい人物であるとの結論にいたります。

10番 時平遺恨

道真公一人に政治を任せることについて道真公は何度も固辞しました。そこで、道真公は藤原時平の密議への疑いをはばかって詩宴を催しました。

11番 時平密議

藤原時平は、道真公を陥れようとして、源光、藤原定国、藤原菅根らと密議を行います。勅命と偽って陰陽寮の役人を召し出し道真公を呪詛しようと話し合います。

12番 時平呪詛

藤原時平の命で、道真公を呪詛する陰陽寮の役人たち。しかし道真公は我が身も子孫も呪詛に負けない手だてを施してあったので呪われることはありませんでした。因みに有名な阿倍清明(道真公と同時代ではありません)も陰陽寮の役人でした。

13番 流罪宣旨・法皇参内

昌泰4年(901)1月25日、時平一味の陰謀により道真公へ大宰権帥への宣旨が下ります。道真公は理解者であった宇多法皇に

流れ行く我はみくづとなりぬとも 君しがらみとなりて止めよ

との歌を送りました。法皇は急いで清涼殿に駆けつけますが、一味である藤原菅根に阻まれて醍醐天皇に会えず道真公の流罪が決定してしまいます。

14番 紅梅殿別離

昌泰4年(901)2月1日、京を出発されます。その直前に自邸の紅梅殿で家族との別れを惜しんでいるところです。

東風吹かば匂ひおこせよ梅の花 主なしとて春な忘れそ

ここで有名なこの歌を詠まれ、一夜のうちに大宰府へ飛んだといわれているのが、飛梅の伝説です。

道真公には23人の子がおられ、お供が許されたのは

15番 土師里別離

昌泰4年(901)2月3日、おばさまの覚寿尼公を訪ねられて道明寺に立ち寄られます。

鳴けばこそ別れも憂けれ鶏の音の なからん里の暁もかな

と詠まれ、大宰府へ旅立たれます。束帯姿の道真公との別れを惜しみ涙を流す覚寿尼公が描かれております。道明寺での場面はこちらに詳しく記してますのでご覧ください。

16番 西下配流(牛車)

牛車で陸路を進む道真公一行。都に遺してきた妻を想い歌を詠まれます。

君が住む宿の梢をゆくゆくとかくるるまでにかえり見しかな

17番 西下配流(船中)

船で西下される道真公ご一行です。大宰府への道は確定されておりませんが、その途中には数多くの天満宮とともに伝説が残っております。

船上でではありませんが、道真公が左遷され、初めて詠まれた漢詩が残っています。

離家三四月

落涙百千行

万事皆如夢

時々仰彼蒼

18番 九月十日

配流先の大宰府に到着し、延喜元年(901)9月10日に昨年の重陽の節会の翌朝の宴に詩を詠じ、醍醐天皇より賜った御衣を見て涙されているところです。

道真公は左遷の詔を出した天皇までも恨まずにおられたことがこの詩からもわかります。

去年今夜侍清涼

秋思詩篇独断腸

恩賜御衣今在是

棒持毎日拝餘香

19番 送長谷雄後集

道真公は、大宰府配流後の38首の詩文集(『菅家後集』)を、都の紀長谷雄に送ります。その詩文集を見て嘆く長谷雄です。長谷雄は道真公と同年で、詩文の才能を道真公にも認められていました。

20番 天拝山

道真公は天判山に登り、無実の旨を記した祭文を捧げ、7日7夜の祈りを続けます。これにより「天判山」は「天拝山」と呼ばれるようになりました。

現在でも天拝山は、太宰府市の隣筑紫野市武蔵に標高約250メートルで存在しています。山頂には天拝山社があり、春と夏の2回祭典が行われています。麓には道真公自作と伝わるご神像をお祀りする御自作天満宮が鎮座しており、道真公が天拝山に登られる前に身を清めたとされる紫藤の滝もあります。

21番 安楽寺埋葬

道真公は、延喜3年(903)2月25日に59才で薨去されました。道真公の柩を載せた牛車は定めた墓所への移動中、牛が臥せて動かなくなりました。これは道真公のご遺志であろうとその場を墓所と定め、埋葬しようとしているところです。この上に建てられたのが安楽寺、すなわち現在の太宰府天満宮です。ご墓所の上に社殿が建つ神社は全国でも珍しいところです。また全国の天満宮で牛の像をよく見かけると思いますが、この故事に因んで臥牛が祀られています。

22番法性房化現

道真公が亡くなられた後、しばらくして比叡山延暦寺の座主尊意のもとに道真公の霊が現れ、妻戸をたたいているところです。

23番 柘榴天神

道真公は尊意に「都へ行って仇を報いたい。そのためには法力をもって遮ることのないように」と告げます。

尊意は「帝から三度の宣旨があれば従わざるを得ない」と語ります。

尊意は柘榴を勧め、道真公が口に含んで吐き出すと炎となって妻戸に燃え付きます。

尊意は灑水の印を結んで法力によって炎を消します。

24番 清涼殿落雷1

清涼殿に落雷し、公卿たちが逃げ惑っています。

一番左に見えるのが藤原時平で雷神に向かい刀を抜こうとしています。

25番 尊意渡水

輿に乗った尊意が御所へ駆けつけようとしているところです。

途中、雷神によっておこされた洪水を法力によって鎮め、賀茂川を渡り向かいます。

26番 藤原時平薨去

延喜9年(909)、時平が病になり、僧浄蔵が祈祷しているところです。

時平の両耳からは青蛇が顔を出し、「祈祷をやめよ」と言います。

祈祷をやめたとたん、時平は亡くなってしまいます。39才でした。

27番 公忠奏上

延喜23年(923)、右大弁源公忠が頓死し、蘇生しました。

公忠は冥界を巡り、道真公に出会い醍醐天皇への訴えを聞いたことを、醍醐天皇へ奏上します。

この頃、時平の甥にあたる皇太子保明親王が亡くなります。

これらをうけて、昌泰4年(901)の宣旨(道真公の左遷の宣旨)を破却し、道真公を本官(右大臣)に復し、正二位を追贈することになります。

また、23年続いた延喜を延長と改元しました。

28番 清涼殿化現

道真公の霊が清涼殿に現れて、醍醐天皇に無実を訴える場面です。

29番 清涼殿落雷2

延長8年(930)6月26日、日照りが続くことから雨乞いの相談をしていたときに、にわかに黒雲が起こって清涼殿に落雷しました。

大納言藤原清貫や右大弁平希世らはその落雷により命を落とします。

いずれも道真公の政敵でした。

30番 醍醐帝落飾

清涼殿への落雷により、醍醐天皇も病にふせ、9月には譲位され、出家される。その日のうちに崩御されるのでした。落雷後3カ月でした。

31番 日蔵修行1

天慶4年(941)(承平4年(934)ともいわれています)8月、吉野金峰山の

この場面はその窟にこもっている場面です。

32番 日蔵修行2

日蔵が金剛蔵王に導かれて飛行し、地獄に入る場面です。

33番 日蔵六道巡歴1

日蔵が十王宮を詣でているところです。十王とは冥府で亡者を裁くという十人の王のことです。よく知られる閻魔王もこの中に含まれます。

34番 日蔵六道巡歴2

日蔵が兜率天にのぼります。兜率天は欲界第四位で内院と外院があり、内院では弥勒菩薩が説法をしています。

35番 日蔵六道巡歴3

日蔵が地獄で炎に包まれた醍醐天皇と3人の廷臣に会います。

醍醐天皇は、現在の苦しみは、無実の道真公を流罪にしたことなどのためであると言われます。

36番 日蔵六道巡歴4

日蔵は帝釈宮に向かいます。

37番 日蔵六道巡歴5

日蔵は帝釈宮に到着します。そこでは帝釈天王と阿修羅王の果てしない戦いが繰り広げられています。

因みに修羅の名前もここから来ています。

帝釈(大石)天を動かせるのは阿(修羅)。(たいしゃく)を動かせるのはあ(しゅら)だということからです。

38番 日蔵奏上

冥界から戻った日蔵が朱雀天皇に地獄の様子や醍醐天皇の言葉を報告します。

39番 朱雀帝法華経奉納

日蔵の奏上をうけて、朱雀天皇(醍醐天皇の子)は、一日のうちに金字で法華経一千部を書写、奉納されます。

40番 朱雀帝施餓鬼

さらに、朱雀天皇は、施餓鬼(飢餓に苦しむ人々や無縁の亡者の霊に飲食を施す法会)を行ないます。

これらのように善行を行なうことで、地獄で苦しむ醍醐天皇を助けようとされたのでした。

41番 文子託宣

天慶5年(942)西京に住む文子に天神が託宣し、右近の馬場、北野に社を造るようにと告げます。

42番 文子祠祀

文子は身分が低いのをはばかり、自宅に小さな祠を造り祀ります。

43番 太郎丸託宣

天慶9年(946)近江国比良宮の禰宜神良種の息子太郎丸に託宣がありました。

右近馬場に祀るようにといわれます。

44番 社殿建立

神良種は右近の馬場に赴き、朝日寺の僧最鎮らと社殿の建立について話し合います。

そうしているうちに、一夜のうちに松が生い茂り松林となり、そこに社殿を造ることとなります。

45番 社殿造営

天暦元年(947)、北野に天満宮が創建されます。同じように土師神社(現在の道明寺天満宮)にも天満宮が創建されます。

46番 北野社参詣

北野天満宮が創建され、老若男女の崇敬を集め、参詣の人々が続きます。

47番 内裏焼亡

天徳4年(960)、僧最鎮は北野の上空に雷雲がおこり、右近の馬場より内裏へ落雷する夢を見ました。その後実際に内裏が焼けてしまいました。それは天満天神の眷族の仕業でした。その時、内侍所の神鏡が桜の木に飛び移ったといいます。

48番 虫喰和歌

円融院(976~982)のとき、内裏が三度も焼亡します。再興されるときに南殿の屋根裏の板に虫喰の跡があり、それが和歌になっていました。

作るともまたも焼けなむ すがわらや むねのいたまの あらむかぎりは

49番 官位追贈

一条天皇のときの正暦4年(993)、道真公に正一位左大臣を追贈することとなり、勅使の菅原幹正は大宰府に赴き、安楽寺に参詣し、詔勅を読み上げます。すると、左大臣では満足されないので、続いて太政大臣を追贈し、道真公の心にも穏やかさが戻ります。こうしてようやく道真公の霊の怒りは鎮まり、この後は都や人々の守護神となっていくのです。

50番 女房盗衣1

待賢門院がまだ皇后だったころ、女房が衣をなくし、疑いをかけられた女は北野社に祈願して、「思い出づやなき名立つ身はうかりきと荒人神になりし昔を」という歌を詠みます。

51番 女房盗衣2

すると、すぐに敷島という女が盗んだ衣を着て狂い出てきます。これは天神さまにお参りしたご利益であるということです。

52番 仁俊潔白

世尊寺の阿闍梨仁俊は、ある女房の讒言に遭い、心を痛めていました。そして天満宮へ参籠していると、その女が半裸で錫杖を振って躍り狂い始めました。仁俊は呪法でその女を助け、薄墨という名前の馬を鳥羽院から賜りました。

53番 仁和寺僧神罰

北野天満宮の神輿が西京の御旅所にあったときに、仁和寺の阿闍梨が牛車に乗ったままその前を通り過ぎようとすると、牛は突然倒れて死に、阿闍梨も病に悩むこととなりました。

54番 念西往生(参籠)

後三条院の延久2年(1070)9月、仁和寺の僧念西が北野社に参籠します。

55番 念西往生(往生)

北野社に参籠した僧念西が望みどおり極楽往生を遂げました。

56番 銅鈿工娘利生(生母死去)

承保2年(1075)頃、西七条の銅鈿工師の娘姉妹は、生母が死去し、後妻の継母にいじめられ北野社に参籠しました。

57番 銅鈿工娘利生(播磨守に会う)

姉妹は、播磨守有忠に助けられ、姉はその妻となりました。

58番 銅鈿工娘利生(姉妹繁昌)

妹は、宮仕えして皇子を産み、幸福に暮らしたそうです。

59番 八月御祭

北野天満宮の祭礼は仲秋(8月)の4日に行われ、神輿が渡御している様子が描かれています。

60番 神前相撲

本縁起絵の最後は、相撲が奉納されている場面です。

道真公のご祖先には相撲の祖とされる、野見宿禰がおられます。

道明寺天満宮では、9月1日には、毎年八朔大祭を執り行い、奉納子供相撲大会も催しております。